猫と過ごす癒やしの空間を提供できる猫カフェ経営は、多くの猫好きにとって憧れの仕事かもしれません。

しかし、その一方で、この特殊な業種でオーナーの年収はいくらになるのか、具体的なビジネスモデルや猫カフェの収入源は何なのか、そして実際の利益や月収の現実について、多くの方が知りたいはずです。

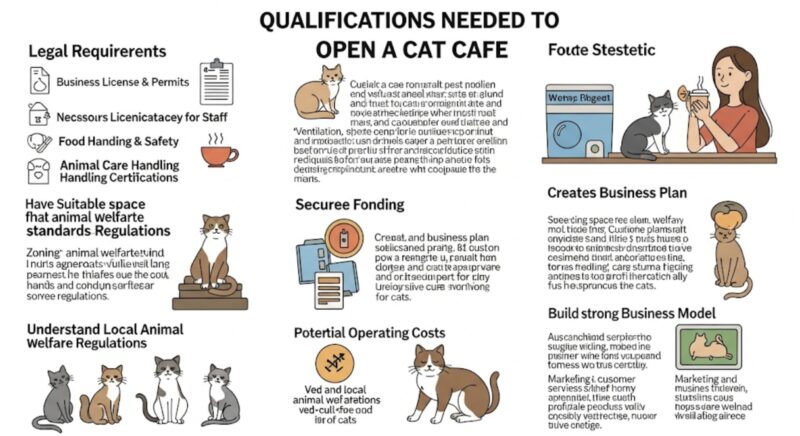

また、開業を目指す上では、猫カフェ開業資金はどのくらい必要なのか、資格は必要かといった具体的な準備に関する疑問も浮かびます。

さらに、実際の働き方として正社員はきついのか、あるいは社会貢献性の高い保護猫カフェを作りたいという夢をどう実現すればよいのか、悩みは尽きません。

この記事では、「猫カフェ 経営 年収」というテーマに関心を持つあなたのために、収益の構造から開業準備、運営のコツまで、網羅的に解説していきます。

気になる猫カフェ経営の年収と収益モデル

- 猫カフェの収入源は何?

- 具体的なビジネスモデルを紹介

- 実際の利益はどれくらいか

- 猫カフェの給料と平均月収

- オーナーの年収はいくらか

- 特殊な業種としての経営の難しさ

猫カフェの収入源は何?

猫カフェの収入源は、主に「時間制の入場料」「飲食メニューの売上」「オリジナルグッズなどの物販」の3つの柱で構成されています。

これらの収入源をバランス良く組み合わせることが、安定した経営の鍵となります。

まず、最も基本的な収入が入場料です。

多くの店舗では、30分や60分といった時間単位で料金が設定されており、滞在時間に応じて課金されるシステムを採用しています。

相場としては、1時間あたり1,000円から1,500円程度が一般的で、ワンドリンク付きのプランを提供している店舗も少なくありません。

休日の客数増加を見越して、平日と休日で料金体系を変えることも有効な戦略と考えられます。

次に、カフェとしての飲食売上も大切な収入源になります。

コーヒーや紅茶などのドリンクはもちろん、猫をモチーフにした可愛らしい軽食やスイーツを提供することで、客単価の向上が期待できます。

ただし、調理した飲食物を提供する場合は、後述する「飲食店営業許可」が必要となり、衛生管理の基準も厳しくなる点には注意が必要です。

そして、見逃せないのが物販による収入です。

店の看板猫をデザインしたオリジナルグッズ(キーホルダー、Tシャツ、クリアファイルなど)や、猫のおやつ、おもちゃなどを販売します。

特に、熱心なファンがついた猫のグッズは人気が高く、カフェの利用料以外の収益を生み出す重要な要素になり得ます。

このように、複数の収益源を確保し、それぞれを伸ばしていく工夫が求められます。

具体的なビジネスモデルを紹介

猫カフェの経営を成功へと導くためには、他の店舗との違いを明確にする独自のコンセプトに基づいた、具体的なビジネスモデルを構築することが不可欠です。

市場には多くの猫カフェが存在するため、「ただ猫と触れ合える」というだけでは、顧客の心を掴み続けることは難しくなっています。

どのような顧客層に、どのような特別な価値や体験を提供するのかを深く掘り下げて設計することで、初めて持続可能な経営の土台が築かれます。

ここでは、代表的なビジネスモデルを複数挙げ、それぞれのメリットや注意点について詳しく解説します。

モデル1:特定テーマ特化型

これは、猫の種類や特徴といった特定のテーマに絞って個性を際立たせるモデルです。

例えば、「マンチカン専門」「メインクーン専門」といった純血種に特化するほか、「黒猫だけを集めたカフェ」や「白猫専門カフェ」など、毛色で統一感を出すアプローチも考えられます。

このモデルの大きなメリットは、ターゲット層に強くアピールできる点です。

特定の猫種やテーマに強い愛着を持つ熱心なファンは、遠方からでも訪れる可能性があり、リピーターになりやすい傾向があります。

SNSでの情報発信においても、テーマが明確なため「#マンチカンカフェ」のようにハッシュタグが機能しやすく、拡散力が期待できます。

一方で、注意すべき点も存在します。

特定の猫種を集めるには、ブリーダーとの安定した関係構築が不可欠であり、猫を迎えるためのコストが比較的高くなる可能性があります。

また、ターゲットを絞り込む分、一般的な猫カフェよりも市場が狭くなるリスクも考慮しなくてはなりません。

モデル2:保護猫カフェ(譲渡推進型)

近年、社会的な関心の高まりと共に注目されているのが、保護猫の新しい家族を見つけることを主目的としたビジネスモデルです。

単なる癒やしの空間提供に留まらず、「猫の命を未来に繋ぐ」という社会貢献性の高さが最大の特徴といえます。

このモデルの強みは、その理念に共感する顧客層からの強い支持を得られることです。

活動を応援するための寄付が集まりやすかったり、メディアに取り上げられたりする機会も増えるでしょう。

また、地方自治体や動物愛護団体によっては、活動を支援するための助成金制度を設けている場合もあります。

しかし、経営上のハードルは他のモデルより高いのが現実です。

収益よりも猫の福祉が優先されるため、入場料を低めに設定する傾向にあり、収益化がより難しくなります。

保護されたばかりの猫は人馴れしていなかったり、病気の治療が必要だったりすることも多く、医療費やケアにかかる時間的コストは想定以上になることを覚悟しなくてはなりません。

譲渡の際には、希望者が本当に猫を生涯愛せる環境にあるのかを厳しく見極めるという、重い責任も伴います。

モデル3:複合サービス型

これは、猫カフェの機能に別のサービスを組み合わせることで、新たな付加価値を生み出すモデルです。

顧客の滞在時間を延ばし、利用動機を増やすことで、安定した収益を目指します。

例えば、「ブックカフェ」や「漫画喫茶」との融合は、静かな空間で猫に見守られながら読書に没頭したいというニーズに応えます。

また、Wi-Fiと電源を完備した「コワーキングスペース」を併設すれば、リモートワーカーや学生といった平日昼間の顧客層を取り込むことが可能です。

その他にも、「ボードゲームカフェ」や、ハンドメイド作品を展示・販売する「ギャラリーカフェ」といった形態も考えられます。

このモデルの利点は、猫との触れ合い以外の目的でも来店してもらえるため、集客の幅が広がることです。

しかし、複数のサービスを運営するため、オペレーションが複雑化し、スタッフにはより多岐にわたるスキルが求められます。

また、提供するサービスによっては、猫たちがストレスを感じないよう、動線や空間を明確に分けるなどの設計上の工夫も不可欠です。

いずれのビジネスモデルを選ぶにしても、中心にあるべきは「猫の健康と幸福を最優先する」という揺るぎない姿勢です。

この基本理念の上に、自店の強みとなる魅力的なビジネスモデルを構築していくことが、多くの人に愛され、長く続く猫カフェ経営の鍵となります。

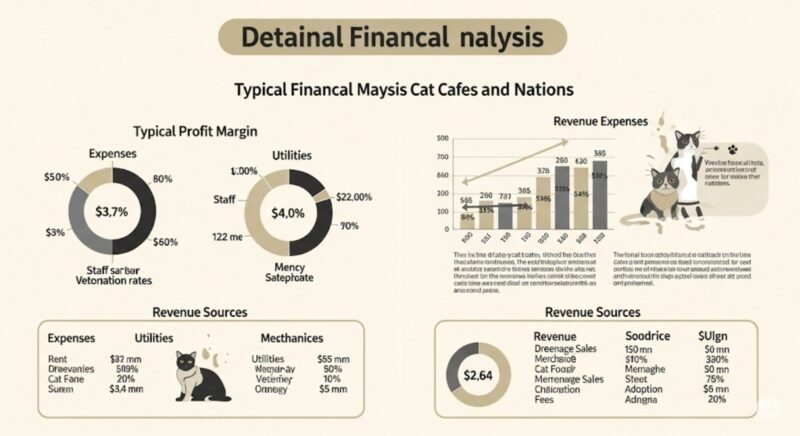

実際の利益はどれくらいか

猫カフェ経営における実際の利益は、売上から様々な経費を差し引いて算出されますが、多くの経営者がその厳しさを口にします。

売上が順調でも、それを上回る経費が発生しやすいため、利益を確保するのは決して簡単ではありません。

経費の中で特に大きな割合を占めるのが、猫たちの飼育に関わる費用です。

これには、毎日の餌代や猫砂代、定期的なワクチン接種や健康診断の費用、そして予期せぬ病気やケガの治療費が含まれます。

猫は生き物であるため、医療費は予測が難しく、高額になる可能性も常に念頭に置く必要があります。

ある試算では、猫1匹あたり年間で少なくとも3万円以上の医療費がかかるとされています。

それに加えて、店舗の家賃、水道光熱費、スタッフを雇用する場合の人件費、飲食物の仕入れ原価、広告宣伝費などが月々の固定費としてのしかかります。

特に、猫特有の臭い対策や衛生管理を徹底するための清掃費用や、空気清浄機などの設備投資・維持費も無視できません。

仮に月間売上が150万円あったとしても、これらの経費を差し引くと、手元に残る利益は10万円から20万円程度になるケースも珍しくありません。

もちろん、立地や店舗規模、集客力によって大きく変動しますが、楽観的な売上予測だけでなく、現実的な経費計算に基づいた慎重な資金計画が、経営を軌道に乗せるためには不可欠です。

| 費用の種類 | 月間費用の目安(猫10匹・20坪の場合) | 備考 |

| 猫の飼育関連費 | 約100,000円 | 餌代、トイレ代など |

| 猫の医療費積立 | 約100,000円 | 予期せぬ病気やケガへの備え |

| 家賃 | 約300,000円 | 立地により大きく変動 |

| 人件費 | 約400,000円 | スタッフ2名雇用を想定 |

| 水道光熱費 | 約100,000円 | 空調管理などで高めになる傾向 |

| 飲食原価 | 約200,000円 | 売上に応じて変動 |

| 広告宣伝費 | 約50,000円 | SNS運用、Web広告など |

| その他雑費 | 約100,000円 | 備品消耗、清掃費用など |

| 合計 | 約1,350,000円 | あくまで一例 |

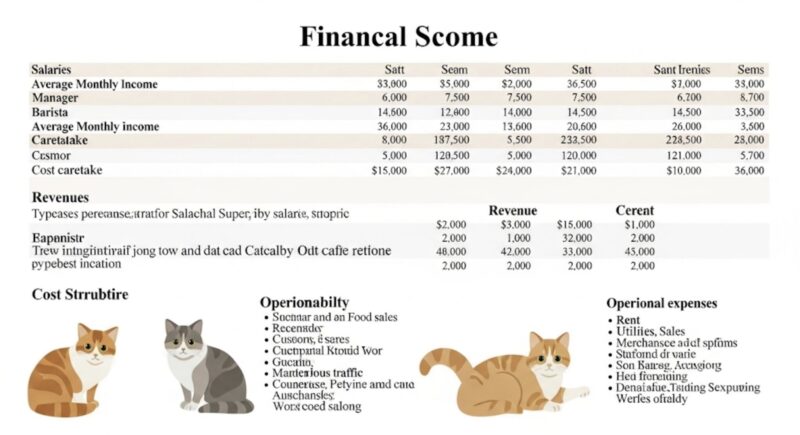

猫カフェの給料と平均月収

猫カフェで働くスタッフの給料や、オーナー自身の月収は、店舗の経営状況に大きく左右されます。

特に個人経営の小規模な店舗では、安定した給料を確保することが一つの大きな課題となります。

正社員やアルバイトとして働くスタッフの給料は、一般的な飲食店の給与水準と近いか、あるいは専門的な動物の知識が求められる分、若干高めに設定されることもあります。

しかし、経営が不安定な場合は、最低賃金に近い時給での雇用とならざるを得ないケースも少なくありません。

猫の世話は365日休みがなく、体力的な負担も大きいため、労働環境と給与のバランスが取れていないと、人材の定着が難しいという問題も生じます。

一方、経営者であるオーナーの月収は、店の利益から自身の生活費を捻出する形になります。

前述の通り、猫カフェの利益率は決して高くないため、開業当初は十分な月収を得られない可能性が高いでしょう。

店の売上から経費を支払い、残った利益がオーナーの収入となりますが、猫の急な医療費や設備の修繕費など、万が一の事態に備えて内部留保も必要です。

そのため、開業後しばらくはオーナー自身の月収がほとんどない、あるいは赤字補填のために自己資金を切り崩すという状況も覚悟しなくてはなりません。

事業が軌道に乗り、安定した利益を出せるようになって初めて、生活できるだけの月収を確保できるようになるのが現実です。

オーナーの年収はいくらか

猫カフェオーナーの年収に関する公的な統計データは存在しませんが、個人事業主全体のデータや、業界の収支モデルからある程度の推測が可能です。

結論から言うと、年収は数百万円から1,000万円以上まで、経営者の手腕次第で大きく変わります。

中小企業庁のデータによれば、個人事業主の約8割は年収500万円未満であり、猫カフェオーナーも多くはこの範囲に収まると考えられます。

ある経営モデルの試算では、スタッフ2名を雇用した場合の年間営業利益が約86万円という厳しい数字も出ています。

この場合、オーナーの年収はほぼゼロに近いか、他の収入源がなければ生活が成り立たない水準です。

しかし、これはあくまで一つのモデルケースです。

独自のコンセプトで人気店となり、高い集客力を維持できれば、年収は大きく向上します。

例えば、客単価を上げるための魅力的な飲食メニューを開発したり、オンラインストアでのグッズ販売を強化したりと、収益源を多角化することで利益率を高めることは可能です。

さらに、1店舗目の経営を成功させ、2店舗、3店舗と多店舗展開を実現できれば、年収1,000万円以上を目指すことも夢ではありません。

ただし、そこに至るまでには、動物の命を預かるという重い責任を背負いながら、シビアな経営判断を続けていく必要があります。

高い年収を得ているオーナーは、ほんの一握りの成功者であると認識しておくべきです。

特殊な業種としての経営の難しさ

猫カフェは、「動物取扱業」と「飲食業」という二つの側面を併せ持つ、非常に特殊な業種です。

そのため、経営には他のビジネスにはない特有の難しさが存在します。

最大の難しさは、商品である「サービス」や「空間」が、感情を持つ生き物である猫に依存している点です。

猫たちの健康状態や機嫌が、そのまま店の魅力や顧客満足度に直結します。

猫がストレスで体調を崩せば、営業に支障が出るだけでなく、高額な医療費が発生します。

また、お客様を引っ掻いて怪我をさせてしまうといった不測のトラブルのリスクも常に伴います。

休業日であっても猫の世話は毎日続くため、365日気が休まらないという精神的な負担も大きいでしょう。

衛生管理の徹底も、猫カフェ特有の課題です。

動物がいる空間で飲食物を提供するためには、保健所の定める厳しい基準をクリアしなくてはなりません。

猫の毛の飛散防止や、排泄物の臭い対策は必須であり、少しでも怠ると顧客離れや近隣からの苦情に繋がりかねません。

一般的な飲食店以上に、清掃や換気には時間とコストをかける必要があります。

さらに、動物愛護管理法による規制も遵守しなくてはなりません。

夜間の営業時間制限(原則20時まで、特定の条件を満たせば22時まで)や、飼育環境に関する基準など、法律を正しく理解し、それに沿った運営が求められます。

これらの多岐にわたる課題を乗り越えて初めて、経営を軌道に乗せることができるのです。

猫カフェ経営で年収を上げるための必須知識

- 開業に必要な資格は必要か

- 猫カフェ開業資金はいくら?

- 保護猫カフェ作りたい人への注意点

- 正社員はきついって本当?

- 計画的な猫カフェ経営で年収アップを目指すまとめ

開業に必要な資格は必要か

猫カフェを開業するためには、「ただ猫が好き」という気持ちだけでは不十分で、法律で定められた複数の資格の取得や届出が必須となります。

これらの準備には時間がかかるため、計画的に進めることが大切です。

まず、動物を扱う事業として、店舗ごとに「動物取扱責任者」を1名以上配置しなくてはなりません。

動物取扱責任者になるには、「半年以上の実務経験」「関連教育機関の卒業」「特定の資格の保有」のいずれかの要件を満たす必要があります。

この責任者を選任した上で、営利目的の猫カフェは「第一種動物取扱業」の登録を都道府県または政令市に行う必要があります。

次に、店内で調理した飲食物を提供する場合は、「食品衛生責任者」の資格が不可欠です。

この資格は、各自治体の食品衛生協会が実施する講習会を受講することで取得できます。

そして、店舗の設備が基準を満たしているか保健所の検査を受けた上で、「飲食店営業許可」を取得しなくてはなりません。

さらに、店舗の収容人数(従業員含む)が30人以上になる場合は、「防火管理者」の選任も義務付けられています。

猫カフェは座席が固定されておらず、人の出入りも流動的なため、安全管理の観点から、30人未満の小規模な店舗であっても資格を取得しておくことが推奨されます。

これらの資格や許可は、それぞれ管轄の窓口や申請方法、費用が異なるため、開業を計画する地域の自治体に事前に確認することが不可欠です。

| 必要な資格・許可 | 概要と注意点 |

| 動物取扱責任者 | 店舗に1名以上の常駐が必須。実務経験、学歴、関連資格のいずれかの要件を満たす必要がある。 |

| 第一種動物取扱業 | 営利目的で動物を展示・販売する場合に必要な登録。自治体による施設の検査がある。 |

| 食品衛生責任者 | 飲食物を調理・提供する場合に必須。講習会の受講で取得可能。 |

| 飲食店営業許可 | 調理した飲食物を提供する場合に保健所から受ける許可。施設の衛生基準を満たす必要がある。 |

| 防火管理者 | 収容人数30人以上で必須。消防署への届出が必要。 |

猫カフェ開業資金はいくら?

猫カフェの開業には、多額の初期投資が必要となります。

その金額は、店舗の立地や規模、内装のこだわりによって大きく変動しますが、一般的には400万円から2,000万円程度が相場とされています。

最も大きな費用は、店舗物件の取得費と内外装工事費です。

物件取得時には、保証金(敷金)、礼金、仲介手数料などが必要で、これだけで数百万円になることもあります。

内外装工事では、一般的なカフェの設備に加えて、猫が安全かつ快適に過ごせるための特別な配慮が求められます。

例えば、猫の脱走を防ぐための二重扉の設置、壁や床のひっかき傷に強い素材の選定、十分な換気設備の導入、猫専用のトイレや休憩スペースの確保などです。

居抜き物件を活用すれば費用を抑えられますが、猫カフェの要件を満たすための追加工事が必要になる場合がほとんどです。

その他にも、厨房機器、コーヒーメーカー、テーブルや椅子などのカフェ設備、空気清浄機、ケージ、キャットタワーといった猫関連の備品購入費もかかります。

そして、忘れてはならないのが、猫自身の購入費用です。

ペットショップやブリーダーから迎える場合、1匹あたり数万円から数十万円の費用が必要です。

これらの初期投資に加えて、開業後すぐに経営が軌道に乗るとは限らないため、最低でも半年分の運転資金(家賃、人件費、飼育費など)を手元に用意しておくことが、失敗のリスクを減らす上で極めて重要になります。

保護猫カフェ作りたい人への注意点

保護猫の里親探しを目的とする「保護猫カフェ」を作りたいという想いは非常に尊いものですが、その経営は一般的な猫カフェ以上に難しい側面があることを理解しておく必要があります。

強い理念や情熱だけでは、事業を継続させることは困難です。

最大の注意点は、収益性の確保です。

保護猫カフェは社会貢献活動としての側面が強いため、入場料を低めに設定したり、無料にしたりするケースも少なくありません。

しかし、猫たちの医療費(特に保護直後の猫は治療が必要な場合が多い)や日々の飼育費は着実に発生します。

そのため、寄付やグッズ販売、助成金の活用など、入場料以外の収益源をいかに確立するかが、経営を続けるための生命線となります。

次に、精神的・肉体的な負担の大きさです。

新しい環境に慣れていない猫や、心に傷を負った猫のケアには、多大な忍耐と専門的な知識が求められます。

また、譲渡の際には、希望者が本当に猫を生涯大切にしてくれる人物かを見極めるという重い責任が伴います。

譲渡がなかなか決まらないことへの焦りや、心無い批判に晒される可能性もあり、精神的に追い詰められる経営者も少なくありません。

運営体制の構築も課題となります。

一人ですべてを抱え込むのではなく、信頼できるボランティアスタッフと協力したり、地域の動物愛護団体と連携したりと、多くの人を巻き込みながら運営していく体制を築くことが大切です。

始める前に、既存の保護猫カフェを訪れ、経営者から直接話を聞くなどして、その理想と現実を深く理解することをお勧めします。

正社員はきついって本当?

猫カフェの正社員として働くことは、多くの人にとって魅力的に映るかもしれませんが、「きつい」と感じる側面があるのも事実です。

その理由は、仕事内容の多様性と、精神的・肉体的な負担の大きさにあります。

まず、猫カフェのスタッフは、単なる接客業ではありません。

お客様への対応やレジ業務、飲食の提供といったカフェ業務に加えて、猫たちの健康管理や身の回りの世話という動物の専門家としての役割も担います。

日々の餌やりやトイレ掃除、ブラッシング、爪切りはもちろん、猫同士の喧嘩の仲裁や、一匹一匹の体調の変化に気を配り、記録をつけるといった細やかな作業が求められます。

特に、肉体的な負担は想像以上かもしれません。

店舗の清掃は、猫の毛や臭いを徹底的に除去するために、一般的なカフェよりも遥かに手間と時間がかかります。

重い猫砂の袋を運んだり、一日中立ちっぱなしで作業したりと、体力勝負の場面も多いです。

また、生き物を扱う仕事であるため、休業日でも誰かが猫の世話をする必要があり、シフトが不規則になりがちな点も「きつい」と感じる一因でしょう。

さらに、お客様と猫との間で板挟みになる精神的なストレスもあります。

猫に無理をさせるお客様に注意を促したり、猫が原因でお客様に不快な思いをさせてしまった際に対応したりと、常に気を配る必要があります。

猫が好きという気持ちはもちろん大切ですが、それだけでは乗り越えられないプロとしての責任感と体力が求められる仕事だと言えます。

計画的な猫カフェ経営で年収アップを目指す

ここまで、「猫カフェ 経営 年収」をテーマに、収益構造から開業の知識、運営の現実までを解説してきました。

猫カフェ経営は、多くの夢ややりがいに満ちている一方で、事業として成功させるには慎重な計画と覚悟が不可欠です。

この記事の要点を以下にまとめます。