猫カフェでのひとときは、多くの人にとって癒やしの時間です。

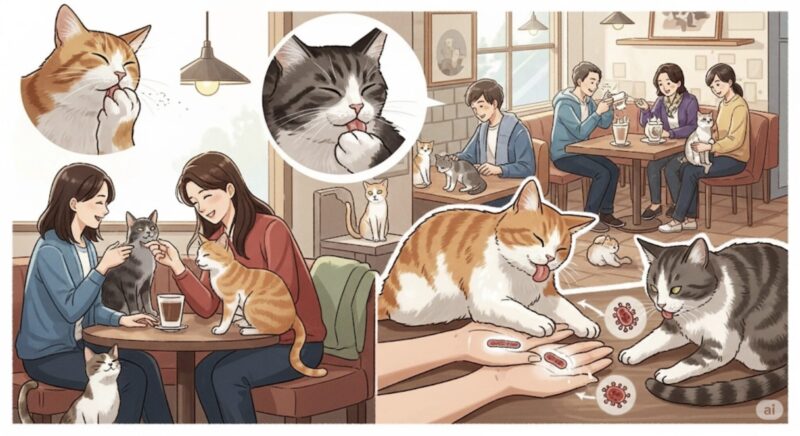

しかし、かわいい猫たちと触れ合う一方で、「猫カフェで病気がうつるのではないか」という不安を感じる方もいるのではないでしょうか。

特に、家に愛猫がいる猫飼ってる人にとっては、病気の持ち込みは絶対に避けたい問題です。

この記事では、猫カフェで猫を触ってもいいか迷っている方や、漠然と怖いと感じている方に向けて、科学的な情報に基づいたリスクと対策を徹底解説します。

猫の病気は人間にうつるのか、また、猫カフェで猫が感染しやすい病気は何か、といった疑問にお答えします。

さらに、致死率が高いと言われるパルボウイルスや、治療法が進歩しているFIPについても触れ、店内の臭いが示す衛生状態のサインまで、あらゆる角度から不安を解消していきます。

猫カフェで病気がうつる?人への感染リスクと対策

- 猫の病気は人間にうつるのか?

- 感染リスクを考えると行くのが怖い?

- 衛生状態が悪い店の臭いは要注意

- 猫カフェで猫を触ってもいいか迷う時

- 人が媒介する感染症の予防策

- 猫に噛まれたり引っかかれた時の処置

猫の病気は人間にうつるのか?

結論から言うと、猫から人間に病気がうつる可能性はゼロではありません。

しかし、そのリスクは正しく理解し、適切に対処することで大幅に低減できます。

猫から人に感染する病気は「人獣共通感染症(ズーノーシス)」と呼ばれ、いくつかの種類が知られています。

多くの衛生管理が徹底された猫カフェでは、猫たちの定期的な健康診断やワクチン接種が行われているため、これらの病気を持つ猫がいる可能性は低いと考えられます。

それでも、リスクを完全に排除することはできないため、どのような病気があるかを知っておくことは大切です。

特に免疫力が低下している方や、妊娠中の方は注意が必要です。

代表的な人獣共通感染症

猫からうつる可能性のある代表的な病気を以下の表にまとめました。症状や予防法を知っておくことで、冷静な対応が可能になります。

| 病名 | 原因 | 主な症状(人) | 予防・対策 |

| パスツレラ症 | 細菌 | 噛まれたり引っかかれた傷の化膿、腫れ、痛み。まれに呼吸器症状や敗血症。 | 猫との過度な接触を避け、接触後は手洗い。傷ができたらすぐに洗浄・消毒。 |

| 猫ひっかき病 | 細菌 | 噛まれたり引っかかれた傷の腫れ、発熱、リンパ節の腫れ。 | 猫の爪をこまめに切る。猫と穏やかに接し、引っかかれないようにする。 |

| トキソプラズマ症 | 原虫 | 健康な人は無症状が多い。免疫低下者や妊婦が初感染すると重い症状(脳炎など)、胎児への影響。 | 猫の糞便の処理は手袋を着用し、処理後は手洗い。特に妊婦は避ける。 |

| 皮膚真菌症(リングワーム) | 真菌 | 皮膚に円形でかゆみを伴う発疹、脱毛。 | 猫との接触後は手洗い。感染が疑われる猫との接触を避ける。 |

| SFTS(重症熱性血小板減少症候群) | ウイルス | 発熱、消化器症状(嘔吐、下痢)、血小板減少。致死率が高い。 | マダニが媒介。猫カフェでの感染リスクは低いが、野外の猫と接触する際は注意。 |

このように、いくつかの感染症が存在しますが、その多くは手洗いや猫との適切な距離感を保つことで予防できます。

感染リスクを考えると行くのが怖い?

様々な感染症の名前を目の当たりにすると、「やはり猫カフェに行くのは少し怖いな」と感じてしまうのは、ごく自然な感情です。

特に、目に見えないウイルスや菌への不安、過去に報道された一部の店舗での衛生問題、そして何よりも自宅で待つ愛猫への責任感を考えると、その一歩が重くなることもあるでしょう。

しかし、その漠然とした怖さの正体は何でしょうか。

多くの場合、それは「リスクの全体像が不明瞭であること」から生じます。

このため大切なのは、リスクを正しく理解し、過度に恐れるのではなく、賢く備える視点を持つことです。

実のところ、多くの優良な猫カフェは、私たちが考える以上に厳しいルールの下で運営されています。

例えば、事業者は「動物愛護管理法」に基づき、施設の衛生管理、猫の疾病予防、健康診断の実施、さらには猫たちのストレスを軽減するための休憩時間の確保まで、法的に義務付けられています。

ウェブサイトなどでワクチン接種プログラムや衛生方針を公開し、透明性の高い運営を心がけている店舗も少なくありません。

むしろ、リスクを無視して無防備に利用することこそが、本当に避けるべき事態です。

逆に言えば、知識という武器を持つことで、その怖さは「安全な店を選ぶための判断基準」へと変わります。

「怖さ」を「賢い選択」に変える視点

具体的には、以下のポイントを確認することで、漠然とした不安を解消し、主体的に安全性を判断できるようになります。

- 訪問前の情報収集を徹底するお店の公式ウェブサイトやSNSをチェックし、衛生管理や猫の健康に対する考え方が明記されているかを確認します。ワクチン接種に関する記載や、新しく仲間入りした猫の検疫期間について触れられていれば、信頼性は高いと考えられます。また、第三者の口コミサイトで、衛生面や猫の健康状態に関するネガティブなコメントが頻繁に投稿されていないかも重要な判断材料となります。

- 店舗の管理体制と個人の対策を切り分けて考える猫パルボウイルスのような集団感染のリスクは、店舗の衛生管理体制に大きく依存します。一方で、猫ひっかき病や、自身の手を介した細菌の伝播などは、利用者自身の注意深さで防げるリスクです。すべてのリスクをひとまとめにせず、何がお店の責任で、何が自分自身の行動でコントロールできるのかを区別すると、冷静に対処しやすくなります。

- 自分の体調と相談する前述の通り、トキソプラズマ症のように、健康な成人にはほとんど影響がなくても、免疫力が低下している状態の方や妊娠中の方にとっては大きなリスクとなる感染症も存在します。猫カフェ訪問は、ご自身の体調が万全な時に計画するのが賢明です。

このように、正しい知識を持ち、信頼できるお店を主体的に選び、利用者として守るべきマナーを実践すれば、猫カフェは非常に安全で心豊かな時間を提供してくれる場所と言えるのです。

衛生状態が悪い店の臭いは要注意

猫カフェの扉を開けた瞬間、私たちの五感は様々な情報を受け取ります。

清潔感のあるインテリア、かわいらしい猫たちの姿といった視覚情報に心が躍りますが、それと同じくらい、あるいはそれ以上に重要なのが「嗅覚」で感じる情報です。

お店に漂う空気は、目に見えない衛生管理のレベルを正直に物語る、極めて重要なバロメーターと言えます。

もちろん、多くの猫が生活している以上、完全に無臭の空間というのは現実的ではありません。

しかし、優良な店舗は、その臭いを限りなくゼロに近づけるための多大な努力をしています。

逆に言えば、いくつかの特徴的な「不快な臭い」を感じ取った場合、それは衛生管理上の何らかの問題、ひいては感染症リスクの高まりを示唆するサインである可能性を考慮すべきです。

臭いの種類から読み解くリスクのサイン

具体的にどのような臭いが危険信号となるのか、その原因と共に掘り下げてみましょう。

- ツンとくるアンモニア臭これは、猫の尿が長時間放置されている最も分かりやすい証拠です。猫の尿に含まれる尿素を細菌が分解することで、強い刺激臭を持つアンモニアが発生します。この臭いが店内に充満している場合、トイレの清掃頻度が極端に低いと考えられます。前述の通り、不衛生なトイレはトキソプラズマ症などの感染源となるため、特に注意が必要です。さらに、この状態は単なる清掃の怠慢だけでなく、一部の猫の泌尿器系の疾患(頻尿や粗相など)が見過ごされている可能性も示唆しています。

- じめっとしたカビ臭や湿気の臭い店内に足を踏み入れた際に、空気が湿っぽくカビのような臭いがする場合は、換気が不十分であるサインです。湿度が高い環境は、皮膚真菌症(猫カビ)の原因となる真菌が繁殖しやすくなります。猫たちの健康はもちろん、人間の呼吸器にも良い影響はありません。

- 個体から発せられる強い体臭や口臭猫に近づいた際に、明らかに強い体臭や口臭を感じる場合も注意が必要です。健康な猫は頻繁にグルーミングを行うため、強い体臭はあまりしません。もし脂っぽいような獣臭がする場合は、皮膚病や耳のトラブル、あるいはストレスによるグルーミング不足が考えられます。また、口臭は歯周病など口内環境の悪化を示している可能性が高いでしょう。

優良店が見せる「臭い」への徹底対策

これに対し、衛生管理意識の高い店舗では、臭いを根本から断つための複合的な対策が講じられています。

例えば、トイレは1時間に1回以上の頻度で清掃し、消臭効果の高い猫砂やペットに安全な消毒剤を使用します。

また、高性能な業務用空気清浄機を複数台設置し、24時間換気システムを稼働させることで、常に空気をクリーンに保っています。

ただし、一つ注意したいのは、強い芳香剤や消臭スプレーの香りで他の臭いをマスキングしているケースです。

あまりに人工的な香りが強い場合は、何かを隠すための対策である可能性も念頭に置き、自然で清潔な空気感が保たれているかを見極めることが大切になります。

嗅覚を鋭敏にしてお店を選ぶことは、自分自身と猫たち双方の健康を守るための、賢明な自衛策と言えるのです。

猫カフェで猫を触ってもいいか迷う時

目の前でくつろぐ愛らしい猫を前にして、「触れ合いたい」という気持ちと同時に、「無防備に触っても大丈夫だろうか」という迷いが生まれることは、ごく自然なことです。

この迷いには、実は二つの側面があります。

一つは「病気がうつらないか、うつさないか」という衛生面への配慮、そしてもう一つは「猫に嫌われたくない、ストレスを与えたくない」という動物への深い思いやりです。

ここでは、これら二つの迷いを解消し、心から安心して猫との触れ合いを楽しむための具体的なステップと知識を解説します。

結論から言えば、お店のルールを遵守し、猫が発するサインを正しく読み取ることができれば、その触れ合いはあなたにとっても猫にとっても、豊かで安全な体験となります。

双方向の安全を守るための「触る前の約束事」

まず、猫に触れる前に必ず守るべき、衛生管理上の大前提があります。

それは、入店時と退店時、そして猫と触れ合った後には必ず、石鹸を使った丁寧な手洗いとアルコールでの手指消毒を行うことです。

これは単なる形式的なルールではありません。

人間が外から持ち込む様々な菌から猫たちを守り、同時に、猫が持つ可能性のある菌(たとえ健康な猫の体にいる常在菌であっても)から私たち自身を守るための、双方向の安全対策です。

この「触る前の約束事」は、猫カフェを楽しむ上での最も重要なマナーと心得ましょう。

猫の言葉を理解する:OKとNGのサイン

次に、猫の気持ちを尊重するための観察眼を養うことが大切です。

猫は人間のように言葉を話せませんが、体全体を使って非常に豊かな感情表現をします。

以下に挙げるサインは、彼らの「言葉」を理解する上で大いに役立ちます。

【これはOKのサイン:リラックスしています】

- ゆっくりとした瞬き: 猫があなたの目を見て、ゆっくりと瞬きをするのは「あなたを信頼していますよ」というサインです。敵意がないことを示す、猫社会の挨拶のようなもの。もし目が合ったら、こちらからも優しくゆっくりと瞬きを返してあげると、良いコミュニケーションが生まれます。

- 喉をゴロゴロ鳴らす: 一般的に知られる満足やリラックスのサインです。撫でている時に喉を鳴らし始めたら、心地よいと感じてくれている証拠でしょう。

- 体をすり寄せてくる: これは自分の匂いをつけるマーキング行動の一種で、あなたを仲間として認め、安心感を得ようとしている証拠です。

【これはNGのサイン:そっとしておいてください】

- 耳を横に倒す(通称:イカ耳): 不快感、恐怖、警戒心が高まっているサインです。何か気に入らないことがある証拠なので、すぐに触るのをやめて距離を置きましょう。

- しっぽを素早くパタパタと振る: 犬が喜んでしっぽを振るのとは正反対で、猫の場合はイライラや不満が高まっているサインです。このサインを見たら、それ以上の接触は避けるのが賢明です。

- その場から静かに立ち去る: 追いかけられたくない、一人になりたいという静かな拒絶の意思表示です。追いかける行為は猫に強いストレスを与えるため、絶対にしてはいけません。

好かれる撫で方、嫌われる撫で方

猫が触れ合いを受け入れてくれたら、次は撫で方です。

一般的に、猫は自分で毛づくろいがしにくい顔周りや首筋、しっぽの付け根などを撫でられるのを好みます。

逆に、急所であるお腹や、敏感な足先、しっぽの先端などをいきなり触られるのは嫌う子が多いです。

指の腹で、毛並みに沿って優しくゆっくりと撫でるのが基本です。

そして、多くの店舗で禁止されている「無理な抱っこ」は、拘束を嫌う猫にとって非常に大きなストレスとなります。

落下による怪我のリスクもあるため、猫が自分から膝の上に乗ってくるのを待つのが、最も理想的な触れ合いの形と言えるでしょう。

人が媒介する感染症の予防策

猫カフェでの感染症対策を考えるとき、私たちはつい「猫から病気をうつされないように」という視点に偏りがちです。

しかし、それと全く同じくらい重要なのが、「自分が病気をうつさないように」という視点です。

私たち人間は、自身が感染して症状が出なくとも、意図せず危険な病原体を運ぶ「媒介者(ベクター)」となり、ある場所から別の場所へと病気を広めてしまう可能性があります。

これは、猫カフェというコミュニティ全体の安全を守る上で、利用者一人ひとりが深く理解し、責任を持たなければならない極めて重要なポイントです。

なぜ人が「見えない運び屋」になるのか

人が病原体の媒介者となりうる最大の理由は、特定のウイルスや菌が驚くほど環境に強い性質を持つからです。

例えば、前の章でも触れた「猫パルボウイルス」は、非常に感染力が強いだけでなく、環境耐性も極めて高いことで知られています。

このウイルスは、土や糞便の微粒子が付着した靴底、衣服の裾、カバンの表面などで、数ヶ月から一年以上も感染力を維持することがあります。

つまり、知らずにウイルスが付着した靴で別の猫カフェに入店したり、野良猫と触れ合った際に衣服に付いたウイルスをそのまま持ち込んだりする行為は、まるで時限爆弾を運んでいるかのような、非常にリスクの高い行為なのです。

同様に、皮膚真菌症の原因となる真菌の胞子なども、衣服に付着して容易に運ばれてしまいます。

猫たちを守るための店舗ルールとその背景

こうした「人による媒介」を防ぐため、多くの猫カフェでは、利用者に対していくつかのルールを設けています。

これらは単なるお願いではなく、猫たちの命を守るための防御策です。

- 猫カフェの「はしご」訪問の禁止同日に複数の猫カフェやペットショップを訪れる行為を禁止しているのは、前述の通り、店舗間で病原体を運び合うリスクを避けるためです。これは、その日に訪れた全ての店舗の猫たちを危険に晒す行為となり得ます。

- 野良猫や他の動物と接触後の入店制限外で暮らす野良猫は、どのような病原体を持っているか分かりません。愛情から触れ合ったとしても、その直後に猫カフェへ入店するのは、未知の病原体を持ち込むことに繋がりかねません。

- 靴下の着用義務多くの店舗で素足やストッキングでの入店を断り、清潔な靴下の着用を義務付けているのは、足の裏を介した菌や真菌の持ち込み・持ち出しを防ぐためです。皮膚から直接、あるいは非常に目の細かいストッキングを通過して病原体が媒介されるリスクを低減する目的があります。

これらのルールは、一見すると少し厳しく感じるかもしれません。

しかし、その一つひとつに、猫たちの健康と安全を守るための明確な理由が存在することを理解することが大切です。

利用者一人ひとりがこの意識を共有し、ルールを遵守することが、猫カフェという素晴らしい文化全体を支える基盤となるのです。

猫に噛まれたり引っかかれた時の処置

猫と触れ合っていると、じゃれつかれたり、驚かせたりした際に、意図せず噛まれたり引っかかれたりすることがあります。

たとえ小さな傷であっても、適切に処置することが大切です。

なぜなら、猫の口内や爪には様々な常在菌がおり、傷口から体内に侵入して感染症を引き起こす可能性があるからです。

代表的なものに「パスツレラ症」や「猫ひっかき病」があります。

もし傷ができてしまった場合は、すぐに以下の対応を行ってください。

- すぐに洗浄する:傷口を清潔な流水でよく洗い流します。石鹸を使って丁寧に洗うとより効果的です。

- 消毒する:洗浄後、消毒薬で傷口を消毒します。店舗に救急セットが用意されていることが多いので、スタッフに声をかけましょう。

- 経過を観察する:処置後も傷の様子を観察します。もし傷口が赤く腫れてきたり、強い痛みが出たり、熱を持ったりするようであれば、感染の兆候かもしれません。

- 医療機関を受診する:傷の深さに関わらず、体調に変化(発熱、倦怠感など)が見られたり、傷の治りが悪かったりする場合は、速やかに医療機関(皮膚科や外科)を受診してください。その際、「猫に噛まれた(引っかかれた)」ことを必ず医師に伝えましょう。

家の愛猫に猫カフェの病気がうつる可能性

- 猫カフェで猫が感染しやすい病気は?

- 致死率が高いパルボウイルスの実態

- 猫コロナとFIPの関係性について

- 猫飼ってる人が守るべきルール

- 猫カフェで病気がうつる不安を減らす知識まとめ

猫カフェで猫が感染しやすい病気は?

複数の猫が共同で生活する猫カフェでは、人間でいう「風邪」のような、猫同士で感染する呼吸器系の病気が広まりやすい環境にあります。

これらは混合ワクチンで予防できるものがほとんどですが、知識として知っておくことは有益です。

主な猫同士の感染症

| 病名 | 通称 | 主な症状 | 感染経路 | 予防 |

| 猫ウイルス性鼻気管炎 | 猫風邪 | くしゃみ、鼻水、発熱、食欲不振、結膜炎 | 感染猫のくしゃみや鼻水などの飛沫、食器の共有 | 3種混合ワクチン |

| 猫カリシウイルス感染症 | 猫風邪 | 口内炎、舌の潰瘍、くしゃみ、鼻水、発熱 | 感染猫のくしゃみや鼻水などの飛沫、食器の共有 | 3種混合ワクチン |

| 猫クラミジア感染症 | – | 結膜炎(目やに、目の腫れ)、くしゃみ、鼻水 | 感染猫の目やにや鼻水との接触 | 5種以上の混合ワクチン |

これらの病気は、体力のある成猫であれば回復することが多いですが、子猫や高齢の猫では重症化することもあります。

優良な猫カフェでは、定期的なワクチン接種はもちろんのこと、体調に異変が見られた猫は速やかに隔離し、獣医師の診察を受けさせる体制が整っています。

致死率が高いパルボウイルスの実態

猫同士で感染する病気の中でも、最も警戒すべきものの一つが「猫パルボウイルス感染症(猫汎白血球減少症)」です。

このウイルスは非常に感染力が強く、特にワクチン未接種の子猫にとっては致死率が極めて高い、恐ろしい病気です。

主な症状は、激しい嘔吐、下痢(血便を伴うこともある)、脱水、急激な食欲不振などです。

さらに、このウイルスは環境中で非常に安定しており、適切な消毒剤(次亜塩素酸ナトリウムなど)を使用しない限り、数ヶ月から一年以上も感染力を保ち続けることがあります。

過去には、ずさんな管理体制の猫カフェで集団感染が発生し、多くの猫が命を落とすという痛ましい事件もありました。

このような事件を防ぐため、信頼できる猫カフェでは、新しい猫を受け入れる際の厳格な検疫、徹底したワクチンプログラムの実施、そして日々の清掃・消毒作業に細心の注意を払っています。

お客様としてできることは、こうした対策をしっかりと行っている、信頼性の高い店舗を選ぶことに尽きます。

猫コロナとFIPの関係性について

猫の病気について調べる中で、「FIP(猫伝染性腹膜炎)」という言葉を目にしたことがあるかもしれません。

これは、かつては致死率99%以上と言われた非常に深刻な病気です。

この病気の原因を理解することは、猫カフェ利用の不安を解消する上で役立ちます。

まず知っておくべきは、FIPの原因となる「猫伝染性腹膜炎ウイルス」は、多くの猫が持っているごくありふれた「猫腸コロナウイルス」が、猫の体内で突然変異して強毒化したものである、という点です。

つまり、FIPそのものが猫から猫へ直接うつるわけではありません。

ただし、変異前の猫腸コロナウイルスは、糞便などを介して猫から猫へとうつる可能性があります。

ほとんどの猫は感染しても無症状か、軽い下痢を起こす程度で済みます。

しかし、何らかの強いストレスなどが引き金となり、体内でウイルスが変異するとFIPを発症することがあるのです。

近年、獣医療の進歩により、FIPは「不治の病」ではなくなりつつあります。

「モルヌピラビル」などの新しい治療薬が登場し、寛解(症状が治まった状態)に至るケースも増えてきました。

ただし、これらの治療薬は日本ではまだFIP治療薬として未承認であり、治療費も非常に高額になるという現実もあります。

猫カフェにおいては、猫たちに過度なストレスを与えない飼育環境を維持し、猫腸コロナウイルスの蔓延を防ぐための衛生管理(特にトイレの清潔さ)が、FIPの発症リスクを低減する鍵となります。

猫飼ってる人が守るべきルール

自宅で猫を飼っている方が猫カフェを利用する際は、他の利用者以上に注意深い行動が求められます。

それは、万が一にも病原体を自宅に持ち帰り、愛猫に感染させてしまう事態を避けるためです。

最も重要なのは、猫カフェから帰宅した後の行動です。

まず、玄関に入ったらすぐに衣服を着替え、可能であればシャワーを浴びて髪や体を洗い流しましょう。

ウイルスは衣服や髪の毛にも付着する可能性があります。猫カフェで着ていた服は、他の洗濯物とは分けて洗うとより安心です。

そして、愛猫に触れる前に、必ず石鹸で手と腕を念入りに洗ってください。

これは最も基本的ながら、非常に効果的な感染予防策です。

また、猫カフェで使ったバッグや靴なども、ウイルスが付着している可能性を考慮し、愛猫が近づかない場所に保管するのが賢明です。

逆に、もし自宅の愛猫がワクチン未接種であったり、体調を崩していたりする場合は、回復するまで猫カフェの利用を控えるのが飼い主としてのマナーです。

これらのルールを守ることは、ご自身の愛猫を守るだけでなく、猫カフェの猫たちを守ることにも繋がります。