愛猫のブリティッシュショートヘアのお腹がたるんでいるのを見て、「もしかして太らせてしまったのでは?」と心配になっていませんか。

そのお腹のたるみ ルーズスキンは、実は猫にとって大切な役割を持つ正常な特徴かもしれません。

しかし、単純なルーズスキンと肥満の見分け方が分からなければ、不安は募る一方です。

この記事では、ブリティッシュショートヘアのルーズスキンについて、その正体から詳しく解説します。

具体的には、お腹を守る、稼働する範囲を広くする、そしてお腹を温めるといったルーズスキンの役割を掘り下げます。

さらに、ルーズスキンになりやすい種類にも触れつつ、多くの飼い主が抱く「うちの子はアレルギーになりやすいのか?」といった健康上の疑問にも光を当てます。

そして最も重要な、ルーズスキンと肥満を正確に見分けるための肥満 確認方法や、実際に猫の下腹部のたるみが気になるときの対処法まで、網羅的にご紹介します。

この記事を読めば、あなたの疑問や不安が解消され、愛猫の健康管理に自信が持てるようになるはずです。

ブリティッシュショートヘアのルーズスキンとは?その正体と役割

- 猫のお腹のたるみ、ルーズスキンについて

- 猫の体を支えるルーズスキンの役割

- 外敵の攻撃からお腹を守る機能

- 運動時に稼働する範囲を広くする

- 寒さから体を守りお腹を温める

- ルーズスキンになりやすい種類と特徴

猫のお腹のたるみ、ルーズスキンについて

愛猫のブリティッシュショートヘアのお腹周りをふと見たとき、皮膚がたるんで歩くたびにタプタプと揺れる様子に、「もしかして太らせてしまったのだろうか」と、少し心配になった経験はありませんか。

多くの飼い主が肥満のサインと誤解しがちなこのお腹のたるみは、多くの場合「ルーズスキン」と呼ばれる、猫に備わった正常な身体的特徴です。

これは英語の正式名称で「プライモーディアルポーチ(Primordial Pouch)」、直訳すると「原始的な袋」とも呼ばれます。

この名前が示す通り、病気や不摂生が原因ではなく、猫が野生で生きていた遠い祖先の時代から受け継いできた、生存のための知恵が詰まった機能的な装備なのです。

したがって、このルーズスキンの存在自体は、むしろ健康の証であるケースも少なくありません。

ルーズスキンは、主にお腹の下側から後ろ足の付け根あたりにかけて見られる、伸縮性に富んだ皮膚のたるみを指します。

実際に優しくつまんでみると、中に脂肪が詰まっているような弾力のある感触とは異なり、柔らかく伸びの良い皮そのものをまとっているような感覚であることが分かるはずです。

もちろん、皮下脂肪がまったくないわけではありませんが、肥満のお腹とは明らかにその構成が異なります。

もっと言えば、このルーズスキンの現れ方には大きな個性があります。

ほとんど目立たない子もいれば、非常に大きく垂れ下がっている子もおり、遺伝的な要因が強く影響すると考えられています。

特にブリティッシュショートヘアは、そのがっしりとした骨格と相まって、ルーズスキンが比較的顕著に現れやすい猫種の一つです。

このように、一見するとただの余分な皮に見えるかもしれませんが、実は猫が猫らしく、力強く生きていくために不可欠な、極めて合理的な理由があって存在しています。

次の項目からは、このルーズスキンが具体的にどのような役割を果たしているのかを詳しく見ていきましょう。

猫の体を支えるルーズスキンの役割

前述の通り、猫のお腹に見られる「ルーズスキン」は、単なる皮のたるみではありません。

これは、猫が厳しい自然界を生き抜くために、その体に刻み込まれた極めて優れた生存戦略の結晶です。

一見すると余分なものに思えるかもしれませんが、実は猫の生態と身体能力に深く根差した、複数の重要な役割を担っています。

その背景を理解するためには、猫の祖先が送っていた生活を想像すると分かりやすいでしょう。

彼らは単独で行動する狩人(ハンター)であると同時に、より大きな動物からは狙われる被食者でもありました。

つまり、「攻め」と「守り」、そして厳しい環境を「耐え抜く」という、三つの側面を高度に両立させる必要があったのです。

ルーズスキンは、これら全ての要求に応えるための、いわば自然が生んだ多機能なボディアーマーと言えます。

具体的には、ルーズスキンが果たす役割は、大きく分けて以下の三つに集約されます。

第一に、急所である腹部を守る「防御」の役割。

第二に、狩りの成功率を左右する爆発的な運動能力を支える「運動補助」の役割。

そして第三に、体力の消耗を防ぎ、体温を維持するための「保温・維持」の役割です。

これらの機能は、互いに連携し合いながら、猫の体を総合的に支えています。

このため、ルーズスキンは猫ならではの機能美の象徴であり、その存在を過度に心配する必要は全くありません。

むしろ、なぜこのような特徴が備わったのかを知ることで、愛猫の体のつくりに対する理解を一層深めることができるでしょう。

次の項目から、それぞれの役割について一つずつ詳しく解説していきます。

外敵の攻撃からお腹を守る機能

ルーズスキンが担う数々の役割の中でも、最も根源的で重要と言えるのが、この「防御機能」です。

なぜなら、猫のお腹は背骨や肋骨といった硬い骨で守られておらず、生命維持に不可欠な臓器が集中しているため、身体の中で最も無防備かつ致命傷につながりやすい急所だからです。

野生の世界では、縄張りや獲物を巡る同種間の争いはもちろん、捕食者からの攻撃など、常に危険と隣り合わせです。

もし敵から攻撃を受けた際、特に牙や爪による一撃が腹部に達してしまえば、深刻なダメージは避けられません。

ここでルَّーズスキンが、極めて有効な物理的な盾として機能します。

具体的には、二つの仕組みでお腹を保護していると考えられます。

攻撃点と臓器の距離を稼ぐ

一つ目の仕組みは、敵の牙や爪が内臓に到達するまでの「距離を稼ぐ」ことです。

分厚くたるんだ皮膚と皮下組織の層は、いわば衝撃を吸収するクッション材の役割を果たします。

仮に相手に噛みつかれても、その牙はまずこのルーズスキンに食い込みます。

結果として、牙の先端が腹壁や内臓まで届く可能性を大幅に低減させることができるのです。

決定的な一撃を回避する

二つ目の仕組みは、皮膚がたるんでいることによる「柔軟性」です。

ルーズスキンは体にぴったりと張り付いているわけではないため、噛まれたり掴まれたりした際に皮膚だけが滑り、猫本体は身をよじって攻撃をかわしやすくなります。

相手にしてみれば、決定的なダメージを与えようとしても、手応えのない皮だけを掴まされる形になり、その隙に反撃したり、安全な場所へ逃げたりする時間的猶予が生まれます。

これは、私たちが想像する以上に実戦的な機能です。

例えば、猫同士の喧嘩でよく見られる、仰向けになって後ろ足で相手を蹴り上げる「猫キック」の攻防を思い浮かべてみてください。

この体勢はまさにお腹をさらけ出すことになりますが、ルーズスキンがあるおかげで、相手のキックを受け止めつつ、致命傷を避けることが可能になります。

もちろん、現代の家庭で暮らすブリティッシュショートヘアが、野生動物と死闘を繰り広げることはありません。

しかし、同居する他のペットとの些細なじゃれ合いや、思わぬアクシデントの際に、この祖先譲りの「鎧」が愛猫の体を守ってくれるかもしれないのです。

この特徴はライオンやトラといった大型のネコ科動物にも共通しており、ルーズスキンがいかに猫という種の生存戦略において不可欠な機能であるかを物語っています。

運動時に稼働する範囲を広くする

前述の防御機能が「守り」の側面だとすれば、ルーズスキンが持つもう一つの重要な役割は、猫の驚異的な身体能力を最大限に引き出す「攻め」の側面です。

猫が見せる、しなやかで力強い、そして何よりも爆発的な一連の動きは、この皮膚の「たるみ」によって物理的に支えられています。

これを理解するために、人間のトップアスリートが着用する、伸縮性に富んだ特殊なウェアを想像してみてください。

もし彼らが体の動きを妨げる硬い素材の服を着ていれば、本来のパフォーマンスを発揮できないでしょう。

猫にとってのルーズスキンも、まさにこのアスリートのウェアと同じ役割を果たします。

体にぴったりと張り付いた皮膚ではなく、意図的に「遊び」を持たせた構造になっているおかげで、体のあらゆる関節や筋肉が、その可動域の限界までスムーズに動くことができるのです。

爆発的なパワーを生む後ろ足の伸展

この恩恵が最も顕著に現れるのが、猫のパワーの源である後ろ足の動きです。

獲物に飛びかかる瞬間や、高い場所へ一気に駆け上がる際、猫は体を極限まで伸ばし、後ろ足で地面を力強く蹴り出します。

このとき、お腹から足の付け根にかけてのルーズスキンが大きく伸展することで、皮膚が突っ張ることなく、筋肉の収縮と弛緩を一切妨げません。

もしこの「たるみ」がなければ、皮膚の抵抗によって後ろ足を完全に伸ばしきることができず、ジャンプの高さやダッシュの速度は大幅に低下してしまうと考えられます。

狩りの成功を左右する柔軟性

また、ルーズスキンは直線的な動きだけでなく、猫特有の三次元的な柔軟性にも貢献しています。

例えば、空中での姿勢制御や、獲物を追いながらの急な方向転換など、体をひねる動作においても、胴体の皮膚に十分なたるみがあることで、滑らかな動きが可能になります。

特に、獲物を静かに待ち伏せ、一瞬の隙を突いて襲いかかる「アンブッシュ型」の狩りを行う猫にとって、静止状態から最高速度へと瞬時に移行できる身体能力は生命線です。

ルーズスキンは、この「静」から「動」への爆発的なエネルギー解放を物理的に可能にする、極めて重要な要素と言えるでしょう。

このように、ルーズスキンは単なる皮のたるみではなく、猫を猫たらしめる卓越した運動性能を実現するための、計算され尽くした生物学的なデザインの一部なのです。

寒さから体を守りお腹を温める

猫の祖先が熱帯や砂漠地帯の出身であることは、彼らの体が「熱を逃がす」ことには長けていても、「熱を保つ」ことには必ずしも最適化されていないことを意味します。

このため、多くの猫は寒さに弱く、体温の維持は彼らにとって重要な課題です。

ルーズスキンは、この課題を解決するための、非常に効率的な断熱機能も備えています。

その仕組みは、高性能なダウンジャケットや魔法瓶の原理とよく似ています。

これらの製品は、羽毛や真空の層で「動かない空気の層」を作ることで、外部の温度が内部に伝わるのを防ぎ、熱の移動を遮断します。

ルーズスキンも同様に、猫の体幹と冷たい床などの外部環境との間に、物理的な空間と空気の層を作り出します。

この空気層が断熱材となり、体温が直接冷たい表面へ奪われるのを大幅に軽減してくれるのです。

体の中心部を守る重要性

特に、体温調節においてお腹を温かく保つことは極めて重要です。

なぜなら、腹部には生命活動に不可欠な臓器が集中しているだけでなく、腹部大動脈をはじめとする太い血管が集中する、いわば体の「熱交換センター」だからです。

もし、この中心部が冷やされてしまうと、そこで冷やされた血液が全身を巡ることになり、体全体の温度が効率的に低下してしまいます。

ルーズスキンは、この重要な中心部を直接的な冷えから守ることで、体全体の体温を安定させ、無駄なエネルギー消費を防ぐ役割を担っているのです。

エネルギー消費を抑える生存戦略

体を温めるためには、多くのエネルギー(カロリー)を消費します。

ルーカーフスキンによるパッシブな保温機能は、猫が食事から得た貴重なエネルギーを、体温維持だけに大量に費やすのではなく、免疫機能の維持や、いざという時のための活動エネルギーとして温存しておくことにも繋がります。

このように、ルーズスキンは防御や運動補助だけでなく、猫が様々な環境で生き抜くための、省エネ性能を高めるサーモスタットのような役割も果たしているのです。

家庭で暮らす猫が、寒い日にフローリングの上で体を丸めていても、この自然の防寒着が、見えないところで彼らの体を優しく守っています。

ルーズスキンになりやすい種類と特徴

ルーズスキンは、猫種を問わず多くの猫に見られる特徴ですが、特にその傾向が顕著に現れやすいとされる猫種がいくつか存在します。

一般的に、野生時代の血筋が色濃く残っているとされる猫種や、活発で運動能力が高い猫種に、より立派なルーズスキンが見られることが多いようです。

具体的には、以下のような猫種が挙げられます。

- ベンガル

- エジプシャンマウ

- ピクシーボブ

- アメリカンショートヘア

ブリティッシュショートヘアは、アメリカンショートヘアと祖先を同じくする近縁種です。

このため、ブリティッシュショートヘアもまた、ルーズスキンが発達しやすい猫種の一つと考えられています。

もちろん、血統や個体差、ライフスタイルによってその程度は様々ですが、がっしりとした体格と相まって、特徴的なタプタプのお腹になりやすいと言えるでしょう。

ブリテッシュショートヘアのルーズスキンと健康チェック

- ルーズスキンと肥満の見分け方とは

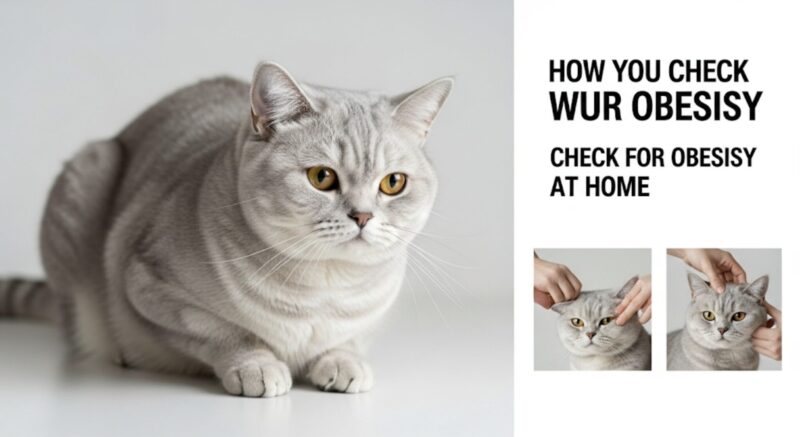

- 自宅でできる愛猫の肥満 確認方法

- 猫の下腹部のたるみが気になるときの対処法

- 肥満はアレルギーになりやすいのか?

- 正しく理解するブリティッシュショートヘアのルーズスキンまとめ

ルーズスキンと肥満の見分け方とは

愛猫のお腹のたるみが、正常なルーズスキンなのか、それとも健康に影響を及ぼす肥満のサインなのかを見分けることは、飼い主にとって非常に大切です。

見極めるためのポイントは、「触感」と「見た目」にあります。

まず、猫がリラックスしているときに、お腹のたるんだ部分を優しくつまんでみてください。

ルーズスキンの場合、薄い皮、あるいは少し厚めの皮だけをつまんでいるような、中身が空っぽに近い柔らかな感触です。

一方で肥満の場合は、皮の下に弾力のある脂肪の塊が詰まっているような、しっかりとした厚みを感じます。

見た目では、猫を真上から観察します。

健康的な体型の猫であれば、肋骨の後ろあたりに緩やかなくびれが確認できます。

肥満の場合は、このくびれがなく、全体的に丸みを帯びた樽のような体型に見えます。

これらのポイントをまとめた以下の表を参考に、愛猫の状態をチェックしてみてください。

| 項目 | ルーズスキン | 肥満 |

| 触感 | 柔らかい皮のたるみで、中身が少ない | 弾力のある脂肪が詰まった厚みを感じる |

| 見た目(上から) | ウエスト部分にくびれが確認できる | くびれがなく、樽型に見える |

| 見た目(横から) | 後ろ足の付け根あたりが垂れ下がっている | お腹全体が丸く垂れ下がっている |

| 肋骨の確認 | 軽く触れるだけで、あばら骨が分かる | 脂肪に覆われ、あばら骨が触りにくい |

自宅でできる愛猫の肥満 確認方法

前述の通り、触感や見た目で肥満度をある程度判断できますが、より客観的な指標として「ボディコンディションスコア(BCS)」を用いる方法が推奨されています。

BCSは、猫の体型を5段階(または9段階)で評価し、理想体重を維持できているかを確認する世界的な基準です。

ここでは、環境省のガイドラインでも紹介されている、分かりやすい3つのチェックポイントをご紹介します。

あばら骨(肋骨)を触る

猫の胸のあたりを、手のひらで優しく撫でてみてください。

- 理想体型(BCS3):薄い脂肪の層の下に、あばら骨の感触がしっかり分かる状態です。

- 肥満気味(BCS4):脂肪が厚くなり、あばら骨を触るのが少し難しくなります。

- 肥満(BCS5):厚い脂肪に覆われ、あばら骨をほとんど、あるいは全く感じられません。

上から見て腰のくびれを確認する

猫が四本足で立っているところを、真上から観察します。

- 理想体型(BCS3):あばら骨の後ろに、はっきりとした腰のくびれが見られます。

- 肥満気味(BCS4):くびれがほとんど見えず、背中が平らに見えます。

- 肥満(BCS5):くびれは全くなく、ウエスト周りが外側に膨らんでいます。

横から見てお腹のラインを確認する

猫が立っている姿を真横から見て、お腹のラインをチェックします。

- 理想体型(BCS3):後ろ足に向かって、お腹のラインが緩やかに吊り上がっています。

- 肥満気味(BCS4):お腹のラインが床とほぼ平行です。

- 肥満(BCS5):お腹が明らかに垂れ下がり、丸く膨らんでいます。

これらの方法で愛猫が肥満と判断された場合は、食事管理や運動量の見直しが必要です。

猫の下腹部のたるみが気になるときの対処法

愛猫の下腹部のたるみについて、もし肥満が原因であると判断された場合は、健康のために適切な対処が必要です。

肥満は糖尿病や関節炎、心臓病など、様々な病気のリスクを高めてしまいます。

主な対処法は、「食事管理」と「運動量の確保」です。食事については、獣医師に相談の上、ダイエット用の療法食に切り替える、あるいは現在与えているフードの量を正確に計量し、少しずつ減らしていく方法があります。

おやつの与えすぎも肥満の大きな原因となるため、家族全員でルールを共有することが大切です。

運動については、室内でも楽しめる遊びを工夫しましょう。

キャットタワーを設置して上下運動を促したり、猫じゃらしやレーザーポインターなどで毎日決まった時間に遊んであげたりすることで、消費カロリーを増やすことができます。

注意すべき病気のサイン

ただ、お腹のたるみが単なるルーズスキンや肥満ではないケースも稀に存在します。

以下のような症状が見られる場合は、病気の可能性も考えられるため、すぐに動物病院を受診してください。

- お腹が異常にパンパンに張っている(腹水の可能性)

- たるみを触ると、しこりのような硬いものがある(腫瘍の可能性)

- お腹を触られるのを極端に嫌がる、元気や食欲がない

- トイレに何度も行くが、尿が出ていない(尿路閉塞の可能性)

これらのサインを見逃さないためにも、日頃から愛猫の体を優しく触り、スキンシップを兼ねた健康チェックを習慣にすることが鍵となります。

肥満はアレルギーになりやすいのか

愛猫の健康を考える上で、「肥満がアレルギー体質に影響するのか」という点は、多くの飼い主が関心を寄せるテーマです。

結論から言うと、肥満が特定の食物やハウスダストに対するアレルギーを「直接的に引き起こす」という科学的な証明は、現在のところ確立されていません。

しかし、近年の獣医学研究では、肥満がアレルギー様症状の発症や悪化に深く関与していることが、複数の側面から明らかになっています。

つまり、「肥満」という状態が、アレルギー反応が起きやすい、あるいは一度起きると重症化しやすい体内環境を作り出してしまうのです。

その背景には、主に三つのメカニズムが関わっていると考えられています。

脂肪細胞が引き起こす「慢性炎症」

一つ目は、体脂肪が引き起こす全身性の「慢性炎症」です。

従来、脂肪組織は単なるエネルギーの貯蔵庫だと考えられていました。

しかし、現在では、脂肪細胞自身が「サイトカイン」と呼ばれる様々な炎症性物質を分泌する、活発な内分泌器官であることが分かっています。

肥満状態にある体は、このサイトカインによって、常に微弱な炎症が全身でくすぶっているような状態にあります。

これは、言わば家の中に常に小さな火種があるようなものです。

そこに花粉や特定の食物といったアレルゲンが侵入すると、その火種に油を注ぐ形となり、健康な状態の猫よりも遥かに激しい炎症反応(強いかゆみ、赤み、腫れなど)が引き起こされてしまうのです。

グルーミング不足による皮膚環境の悪化

二つ目のメカニオンズムは、物理的な問題です。

肥満になると猫は体が硬くなり、可動域が狭まるため、本来であれば毎日欠かさず行う「グルーミング(毛づくろい)」が体の隅々まで行き届かなくなります。

特に、背中や腰、お尻周りは、肥満の猫にとってグルーミングが困難になる代表的な箇所です。

猫の唾液には殺菌・洗浄作用のある酵素が含まれており、グルーミングは皮膚を清潔に保つための重要な行動です。

これが不十分になると、皮膚には余分な皮脂やフケ、汚れが蓄積し、細菌や真菌(カビの一種)が繁殖しやすい環境となります。

結果として、脂漏性皮膚炎や二次的な細菌感染症などを併発し、これがアレルギー性皮膚炎の症状をさらに悪化させるという悪循環に陥りやすくなります。

腸内環境の乱れと免疫バランス

三つ目に、近年の研究で注目されているのが「腸内環境」との関連です。

肥満の猫では、腸内にいる細菌の多様性が失われ、いわゆる「悪玉菌」が優勢になる傾向があることが報告されています。

腸は体で最大の免疫器官であり、健康な腸内フローラ(腸内細菌叢)は、免疫システムが正常に機能するための鍵を握っています。

このバランスが崩れると、免疫システムが過剰に反応しやすくなり、本来であれば問題のないはずの物質に対しても、アレルギー反応として攻撃を仕掛けてしまうことがあるのです。

このように、肥満に起因する腸内環境の乱れが、巡り巡って皮膚のアレルギー症状として現れることも少なくありません。

これらの理由から、愛猫をアレルギー様症状から守る上で、適正体重の維持は極めて有効な対策の一つと言えるでしょう。